パニック障害が治る(治療)のを抗不安薬(ベンゾジアゼピンの頓服)が邪魔をする

パニック障害が完治するとはどういう状態?

パニック障害が完治するとはどういう状態?について2回に分けてお伝えします。(今回と次回)

あらたまこころのクリニックパニック障害治療グループでもよく話題になる重要なテーマです。

パニック障害が治る=「パニック発作が起きない」ではなく、パニック障害が治る=「もしパニック発作が起きても大丈夫と思えること」と目標を置いています。ですから、グループ参加するメンバーではお守り用に頓服薬を希望する人は殆どいません。必要がないのです。

今回は、パニック障害が治るとはどういう状態か?ついて、解説していきたいと思います。

パニック障害5つの症状

パニック障害には、大きく分けて5つの症状があります。①パニック発作、②予期不安、③広場恐怖、④うつ症状、⑤慢性的な体の不調です。

①パニック発作

パニック発作とは、あるとき突然、激しい不安・恐怖感とともに、心臓がドキドキ、過呼吸、発汗、震え、呼吸困難、胸の圧迫感、吐き気、めまい、ふらつき、手足のしびれなどの身体症状が起こる症状のことをいいます。パニック発作は突然に起こり、15分以内にピーク達して、通常、20~30分くらいで治まります。

②予期不安

パニック発作を繰り返し起こすと、多くの場合、「またパニック発作が起きるのではないか」「パニック発作のせいでコントロールを失ってしまうのではないか」などと不安になります。これを、予期不安といいます。

③広場恐怖

広場恐怖とは、広い場所が怖いということではなく、「パニック発作と関連がある」「もしここでパニック発作が起こると、すぐに逃げ出せない」と思う場所や状況が怖くなり、避けるようになることです。パニック障害の全ての方に広場恐怖があるわけではなく、広場恐怖を伴わない方もいらっしゃいます。

④うつ症状

パニック障害の方の中には、抑うつ状態やうつ病が合併する方もいらっしゃいます。これは、広場恐怖により、生活や行動に制限が生じ、「自分のせいで家族と旅行ができない」「出張を断らなければならなくなり、会社に迷惑をかけた」など自分責め落ち込むことから起こるもので、本来のうつ病とは違います。パニックの症状が改善するにつれて、抑うつ状態も改善していきます。

⑤慢性的な体の不調

一度パニック発作を経験すると、その強烈な体験から、発作に近い身体感覚(動悸、めまい、吐き気、のどが詰まる、息が苦しいなど)を恐れるようになります。通常は見逃されるような小さな感覚にも敏感になり、運動などを避けるようになります。これを身体感覚過敏といいます。身体感覚過敏はパニック発作が起きやすくなる土壌でもありますが、慢性的な体の不調の原因になることもあります。

脈が飛ぶ、不整脈、心臓がドキドキ、動悸が続く、息ができない、息苦しい、胸が痛くなる、吐き気、のどが詰まる、肩こり、頭痛、お腹の感じが変、体がふわふわする、ボーとするなどの、ちょっとした体の不調を無視することができなくなり、不安が高まり、身体症状が悪化する悪循環に陥ります。

一般的には自律神経失調症、身体表現性障害、心身症、過敏性腸症候群と言う病名がつくこともあります。

パニック発作がなくなっただけではパニック障害が治ったとは限らない

多くの方は、薬物療法などで、特に安定剤、ベンゾジアゼピン系抗不安薬を服用し、たちどころにパニック発作が減っていくことで「回復してきた」「治った」と感じるのではないでしょうか。あれだけ自分を苦しめていた発作が減って困ったことを乗りきれるとすれば、そう思われるは自然なことだと思います。

しかし、それでは十分ではないと私たちは考えています。

まず、パニック発作自体は、決して珍しいものではなく健康な人でも約10から30%は経験すると言われています。発作自体は、自然な自律神経の反応ですから、いつ何時も誰に対しても起こりうるのです。ドクドクする、ハラハラするというのは、映画を観たときでも必ずあります。もしドキドキしなかったら、「あーつまらなかったなあ」という気持ちになり、ガッカリして映画館から帰ることになるかもしれません。自律神経の働きという点では、パニック発作も手に汗握る映画も同じです。同じ体の反応でも、一方は楽しい、一方では恐怖になってしまうのです。ここにパニック障害と言う病気の本質があります。

頓服薬が結果として不安を高める

頓服というのは困ったときだけ飲むという薬の使用法です。緊張したとき、ドキドキしそうな時にとっさに服用するため、外出する時は肌身離さず持ち歩く「お守り」です。実は之が良くないのです。確かにベンゾジアゼピン系抗不安薬を服用することで発作は減少します。正しく使えば、とても効果があります。ですが、パニック障害などの不安障害の治療では長い目で見れば困った結果になっています。

特にT1/2、Tmax、半減期といって、服薬して人体で薬がぐんと効いてくる強さ、時間が経ち切れてくるまでの時間が短い薬が良くないのです。飲めばたちどころに気持ちが楽になって、すぐに切れてきて不安になってしまう。具体的には、エチゾラム(デパス)、アルプラゾラム(ソラナックス、コンスタン)などが該当します。薬の作用としてはアルコールに似ています。薬剤そのものの依存に注意しないといけませんが、何より不安障害の治療に有害と考えています。

その理由は2つあります。

①離脱症状

1つは、ベンゾジアゼピン系抗不安薬の特徴です。安定薬と言われる薬です。飲み心地(効果が出る速さ)と持続時間と離脱症状で依存性になりやすいかどうかは決まります。

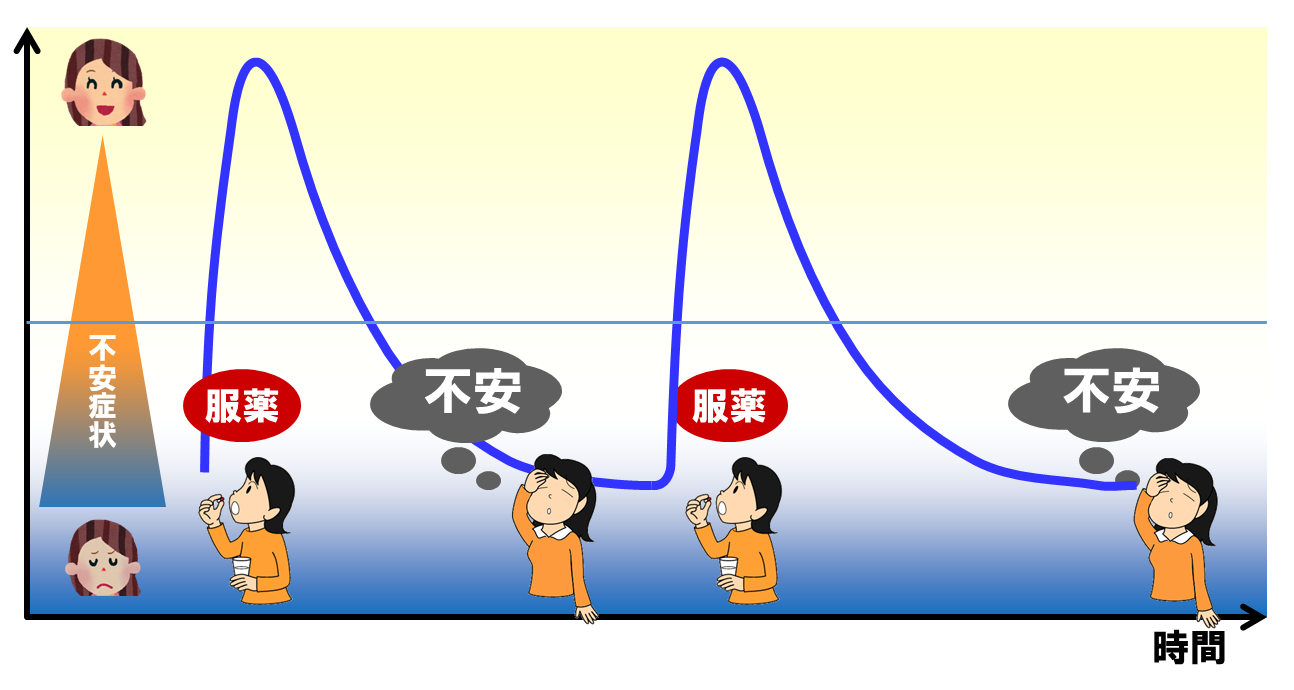

このように、服用したときは,たちどころに効いて不安はなくなりますが、時間が経てば切れてきて離脱症状が出てきます。離脱症状は、軽い不安や軽いパニック発作が出ているような状態です。つまり、頓服を飲んだ直後は安心しますが,時間が経つと不安が出てくるということです。大事なことは、この不安は、薬が切れた薬理作用で不安になるのであってパニック障害の病気が悪化したのではないのです。しかし、パニック障害の人は「病気が悪化した」と思って、ますます頓服の薬に頼ってしまいます。

ベンゾジアゼピン系抗不安薬は、一瞬で不安を楽にしてくれる「魔法の薬」です。しかし、デパス、エチゾラム,アルプラゾラム、ソラナックスなどは、

①急速に効果が表れ、持続時間が短いので切れてくるのが速いため→

②離脱症状がおこり→

③その離脱症状を和らげるためにまた薬を飲み…

となって、手放せなくことが多いのです。

(その悪循環が続いて、うつ病などを発症することもあります。)

さらに、服薬を続けていくと、薬の魔法も薄らいできて、何回も量も多く服用しないと、不安は和らぎません。結局,不安に耐える力は弱くなって、パニック障害に悩むことになります。

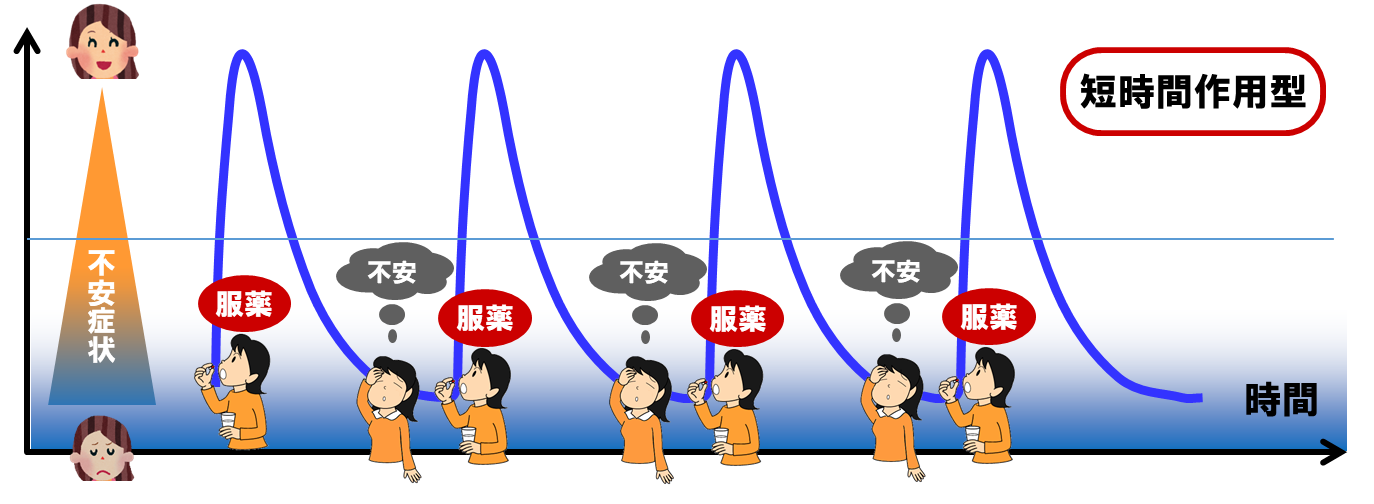

(デパス、エチゾラム,アルプラゾラム、ソラナックスなどの短時間型高力値ベンゾジアゼピン系抗不安薬)

上のグラフは、頓服薬で使われる短時間作用型の抗不安薬の時間に沿った効果を表した図です。作用時間が短いため、一気に不安が低減した後に、離脱症状が起っているのがわかります。

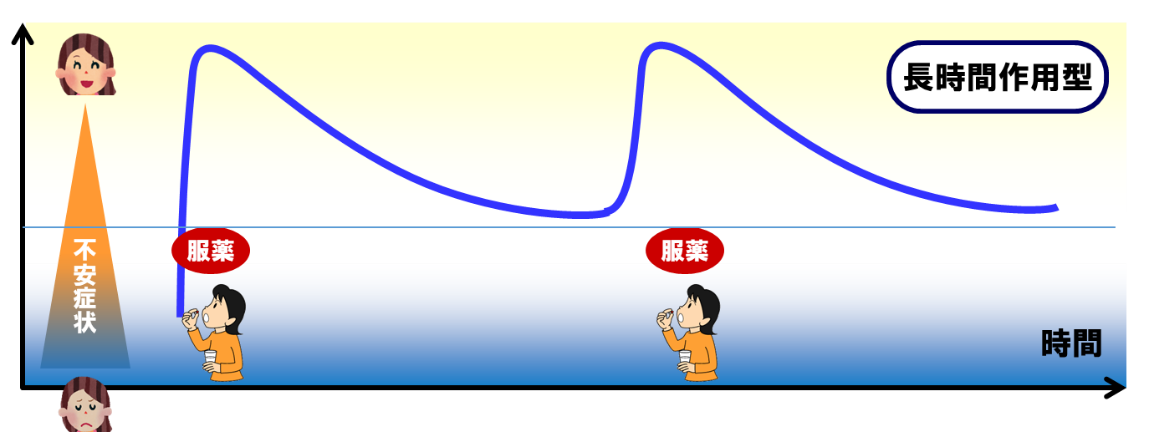

(長時間型高力値ベンゾジアゼピン系抗不安薬)

一方、こちらの図は長時間作用型の抗不安薬のグラフです。効果が半減するまでの時間が長いため、定期的に服用すれば、短時間作用型のような離脱症状が現れないことがわかります。

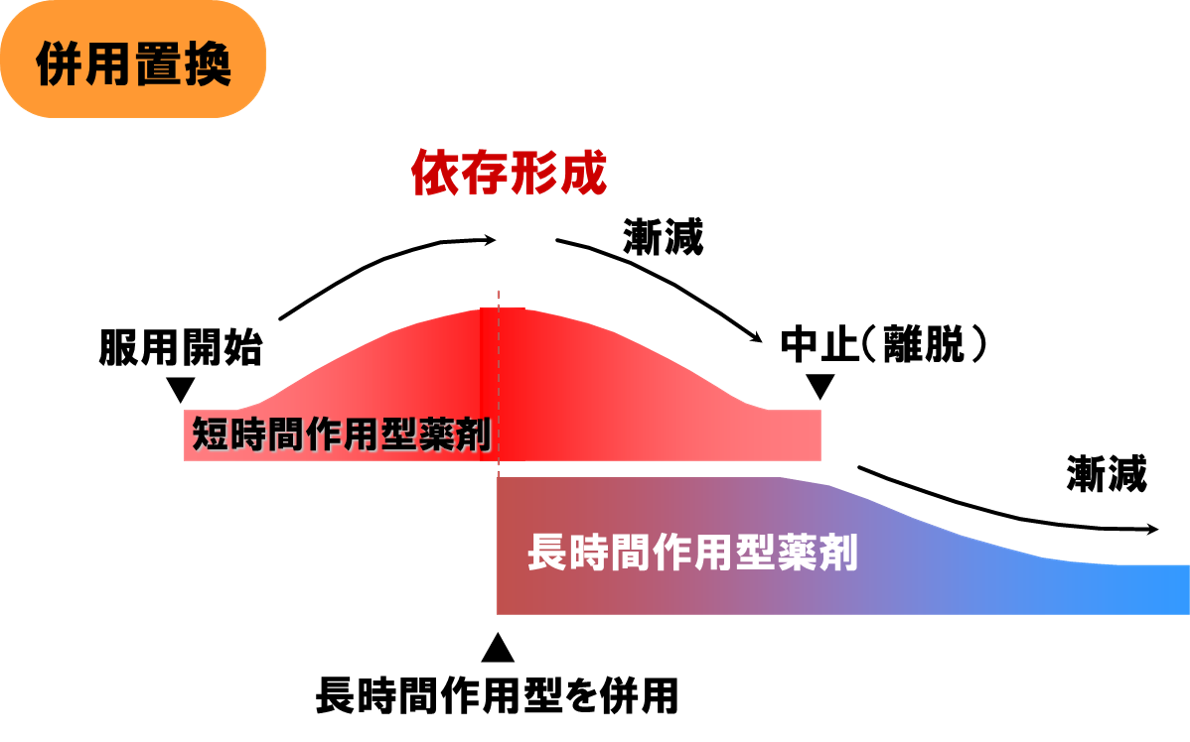

では、頓服薬による依存が形成されてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

その答えが上の図になります。短時間作用型と長時間作用型を一緒に使い、離脱症状が現れないように様子を見ながら、短時間作用型のほうを先に減らしていき、

短時間作用型の服薬を中止し、今度は長時間作用型を徐々に減らしていきます。

併用置換といって、離脱症状を最小限に抑えて減薬していく方法です。

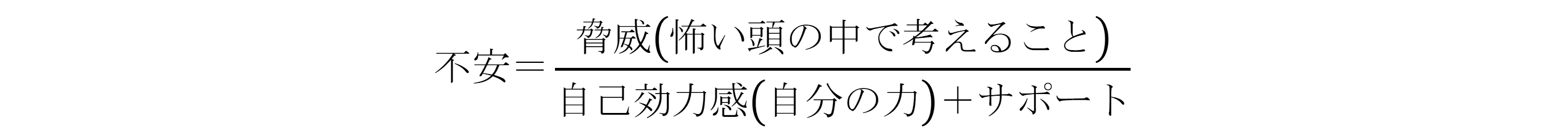

②頓服薬に頼ると、自己効力感が育たず、不安はなくならない

2つめの理由は、学習です。

「薬を飲んだら楽になる」を繰り返すと、「飲まなかったら怖いことになる」「自分の力ではダメだ」と脳が学習してしまいます。

その結果、①怖い場所や状況がますます怖くなり避ける。②どうしても避けられないときには頓服を使うといった、スタイルが定着します。

頓服薬、多くはベンゾジアゼピン系抗不安薬を飲んで一時的には不安は治まり、その場の困りごとを乗り切ることもできるかもしれませんが、長い目で考えるとパニック障害は改善しない、それどころか不安と向き合う力が弱まってしまうので悪くなり、うつ病へと進展することもあります。つまり、不安を感じたらすぐに頓服薬を飲む→すると不安は軽くなる→安心→薬が切れて不安になる→頓服といつもお守り代わりに頓服薬が手放せないと言うことになります。不安に向き合う力が弱くなります。薬の作用的には、ちょうどイヤなことがあるとお酒を飲んで忘れるのと似ているかもしれません。それでうまく行くと良いのですが、パニック障害の場合は、時として離脱症状や不安と向き合う力(自己効力感)の低下を招き、発作に対する不安がいつまでも続くことをお伝えしました。

上の数式を見てください、「不安と向き合う力(自己効力感)」が高まるほど、不安は小さくなることがわかります。頓服薬に頼るスタイルを続けると、いつまでも、不安と向かう力(自己効力感)が得られず、不安は小さくなりません。その結果、パニック障害は続いてしまうのです。分子の「脅威」や分母のサポートや不安と向き合う力はグループ認知行動療法が効くので、不安は小さくなります。

まとめ

パニック障害の5つの症状(①パニック発作②予期不安③広場恐怖④うつ症状⑤慢性的な体の不調)についてお伝えしました。

また「お薬を使って発作を抑えること」と「治ること」が一緒ではなく、むしろ、離脱症状や自己効力感の低下から、不安が小さくならず、パニック障害が続いてしまうことをお伝えしました。最も重要なことはパニック障害などの不安障害は,「学習」のエラーなので,頓服薬を飲むだけでは、「学習」が修正されず、いつまでも治療は終了しないのです。

それでは何をもって、パニック障害が治ったと言えるのか?

後編では、そのことについてお伝えします。

:::::::::::::::::::

パニック障害を正しく知って治療を計画的に進める 治療ガイダンス(入門記事の目次あり)

:::::::::::::::::::

関連する情報

監修

- 医療法人和心会 あらたまこころのクリニック 院長

-

【出身校】名古屋市立大学医学部卒業

【保有資格】精神保健指定医/日本精神神経学会 専門医/日本精神神経学会 指導医/認知症サポート医

【所属】日本精神神経学会/日本うつ病学会/日本嗜癖行動学会理事/瑞穂区東部・西部いきいきセンター

【経歴】厚生労働省認知行動療法研修事業スーパーバイザー(指導者)の経験あり。2015年より瑞穂区東部・西部いきいきセンターに参加し、認知症初期支援集中チームで老人、高齢者のメンタル問題に対し活動を行っている。日本うつ病学会より「うつ病の薬の適正使用」のテーマで2019年度下田光造賞を受賞。

【当院について】名古屋市から、「日本精神神経学会から専門医のための研修施設」などに指定されている。

最新の投稿

働く人の発達障害2023年12月2日大人のADHD

働く人の発達障害2023年12月2日大人のADHD その他2023年10月27日孤独感は解消できる?孤独で不安を感じる原因から対処法まで解説

その他2023年10月27日孤独感は解消できる?孤独で不安を感じる原因から対処法まで解説 社交不安障害(あがり症)2023年10月27日対人恐怖症は治る?原因から症状、治療法を解説

社交不安障害(あがり症)2023年10月27日対人恐怖症は治る?原因から症状、治療法を解説 パニック障害2023年10月27日パニック障害と嘔吐恐怖について② 治療

パニック障害2023年10月27日パニック障害と嘔吐恐怖について② 治療